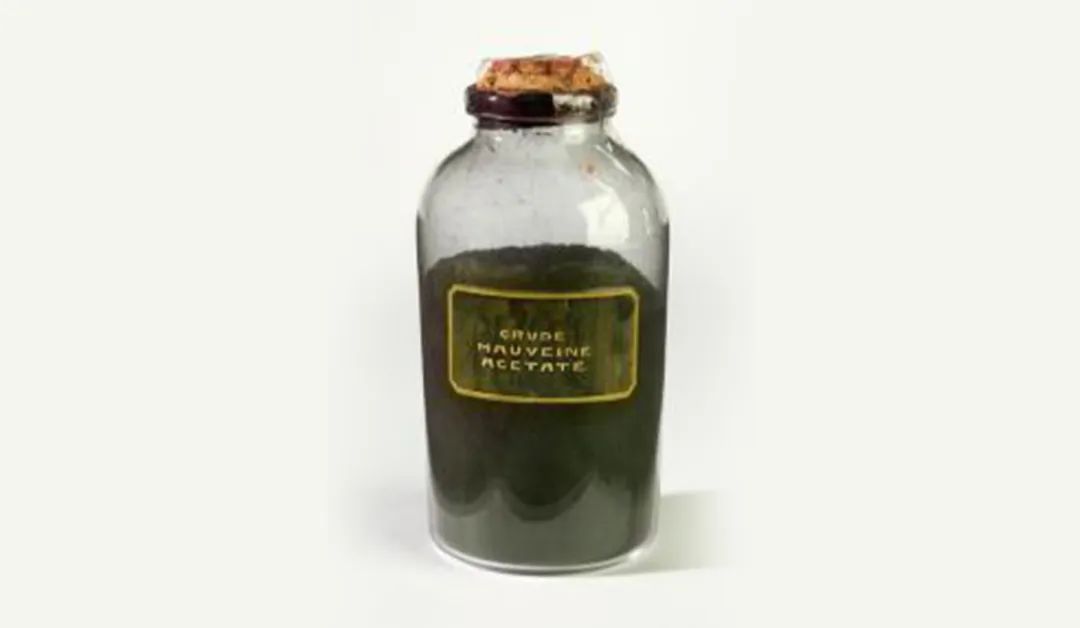

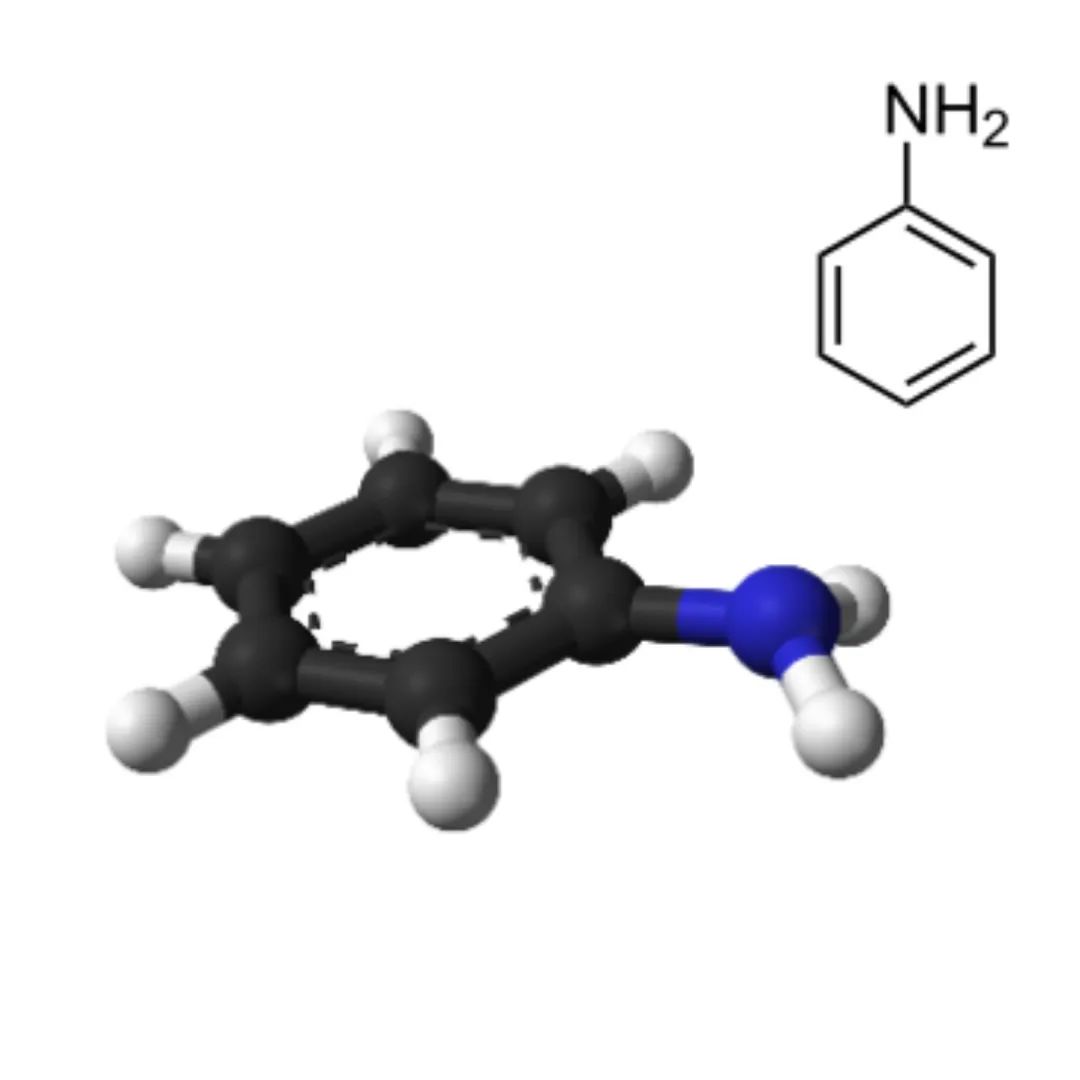

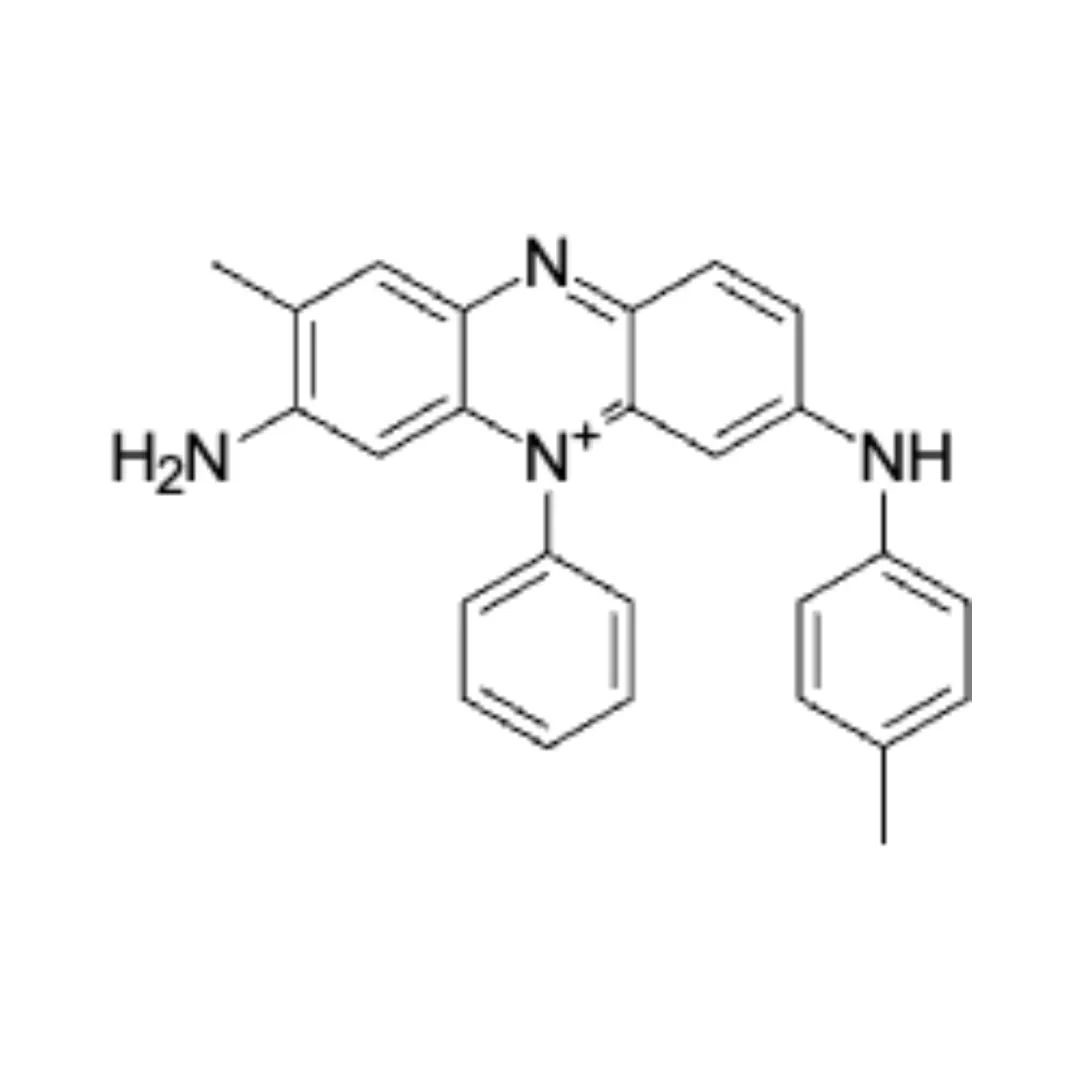

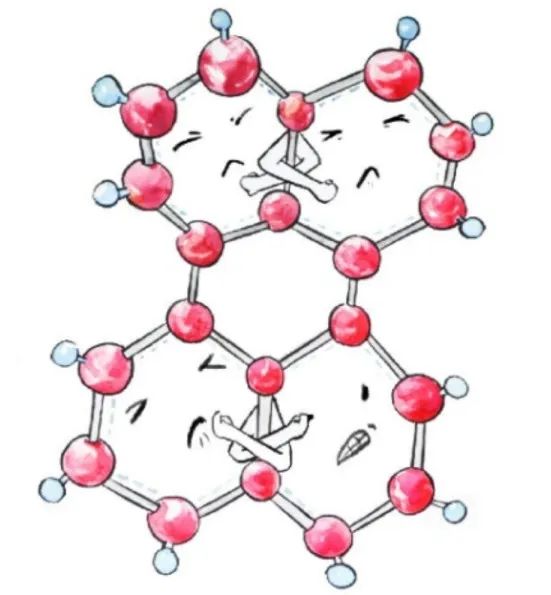

在人类文明史上, 有一种特殊的布料曾超越货币职能, 它不惧水火,百年不褪, 在战乱年代成为比金银更可靠的硬通货。 这背后是一场始于实验意外、改变世界的 “色彩革新”。 事情要从紫色说起…… 在1856年的伦敦, 18岁的化学学徒威廉·珀金 正在昏暗的实验室里 试图合成抗疟疾药物奎宁。 当他用重铬酸钾氧化煤焦油中提取的苯胺时, 试管中意外出现一种“黑色物质”。 © The Board of Trustees of the Science Museum 在冲洗试管时, “黑色物质”呈现出神秘的紫色, 它就是"苯胺紫" ——人类第一种合成染料。 苯胺 苯胺紫(结构式之一) 自从合成染料“苯胺紫”出现后, 欧洲人再也不用为了这一抹“高贵紫” 提取海鸟粪,甚至榨取上万只海螺…… 之后的化学家们以苯胺为基础, 逐步合成出非常多的苯胺染料种类, 比如著名的靛蓝。 靛蓝最初主要是由板蓝根等 靛蓝植物(蓝染植物)加工制得。 1878年,拜尔完成了靛蓝的全合成, 彻底动摇了印度天然靛蓝的垄断。 靛蓝色布料 | 来源:AI图片 之后在瑞士科学家卡尔·休曼和 德国科学家约翰·福莱格的先后改良下, 确定了苯胺为原料合成的工业路径。 以煤为原料的染料化工行业逐步建立了起来。 很快, 合成染料就以其稳定性和供货的及时性 替代了使用多年的天然染料。 而领导着这一潮流的合成靛蓝, 现在仍广泛用于你身上穿的牛仔裤中。 来源:AI图片 德国巴斯夫公司和其他欧洲化学公司 自1885年开始在中国出售 合成靛蓝和阴丹士林等染料, 而阴丹士林这种耐候性出色的产品, 在中国有个特别的品牌——晴雨牌, 寓意历经晴雨,久不改色。 当时的中国缺乏工业基础 几乎所有的合成染料都依赖进口。 二战爆发后,中欧贸易中止, 只能继续销售中国的库存染料。 由于品质较日本染料更加出众, 而当时的货币则不断贬值, 库存染料一度成为市场上的“硬通货”, 源自分子层面的奇迹。 苯胺染料分子会与棉纤维形成共价键, 就像无数微小的弹簧, 将色素分子牢牢"锁"在纤维间隙。 当年在中国使用的样品布匹, 历经100多年,依然色彩鲜艳。 蓝色布料 | 来源:AI图片 新中国成立后, 为解决上亿人口的穿衣问题 我国迅速建立起了自己的合成染料工业 但存在颜色单一、品质有待提升的问题 随着新技术和资金的引入, 中国人的服装在国产合成染料的支持下, 很快被赋予了丰富的色彩。 如今, 我国已逐渐成为全球最大的染料生产国。 合成染料科技依然在不断发展, 合成能力的提高使得我们 能制造出品质更高的染料, 如现代航天服采用的苝[bèi]系染料。 苝的分子结构十分稳定 来源:巴斯夫(中国)有限公司 从实验室的意外到战争年代的硬通货, 再到应用于太空的黑科技, 苯胺染料书写了跨越三个世纪的科技传奇。 下次再穿牛仔裤时, 记得摸摸身上这抹蓝色! 作者:茅昱 巴斯夫(中国)有限公司、殷欣琪 上海科技馆展教中心 策划&编辑 一星期 【免责声明】 1. 标注“来源”的内容版权归原权利人所有; 2. 原创内容转载须注明来源“”并附链接,禁止篡改/商用,未经允许不得转载; 3. 转载内容二次传播时必须标注原始出处,不得提及本公众号为来源,其观点/准确性由原作者负责; 4. 使用互联网素材的,如涉版权异议,请及时联系我们处理。