作者 / harmonie

编辑 / Pel

排版 / Rinz

“在苹果材质演进的过程中,玻璃既是一种物理材料的灵感来源,也是一条视觉语言中的暗线。”

在今年的WWDC 2025上,苹果推出了近年来最大规模的一次界面设计更新,并且宣布由iOS 18直接进入iOS 26。

这次更新的最大亮点之一,是一种叫做“液态玻璃”(Liquid Glass)的全新界面材质。

液态玻璃

苹果制定了一系列和谐统一的设计语言与规则,拓展到了整个生态系统(包括iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26和tvOS 26等各个平台)的每一个表面和每一次交互。苹果试图通过这块“看得见又摸不着”的玻璃,让视觉和交互更轻盈流动,也为未来更具空间感的界面奠定基础。

目前,用户可以通过iOS 26 Developer Beta来体验最新的UI。使用了液态玻璃材质的控件精细度较之前扁平化设计有了显著的提升,并且会根据用户输入与环境变化进行动态调节以优化使用体验。

但是在发布初期,这次更新引发了大量的吐槽:

“你不会想要看到你的孩子将来在编码界面下方看到电影播放窗口的。”

“如果微软今天推出Windows Phone,我认为他们能够腾飞。”

争议主要集中在逻辑设计矛盾和其对计算资源的浪费。

部分用户指出,液态玻璃将背景融入控件,在某种程度上模糊了逻辑层级。这具体表现在:深色模式下,材质的通透性提高,液态玻璃控件上的内容可识别性急剧下降;液态玻璃的高光边缘也会抢占用户对于内容本身的注意力;液态玻璃上图标的颜色在自适应背景颜色时会不断切换,影响用户观感。

而且,光线变幻、景深效果、自适应变化都需要GPU高性能消耗,特别是在低端设备上可能会降低帧率和增加电量消耗。

iOS控制中心的效果在测试版本迭代中已经得到了优化

一些人认为,玻璃似乎并不是一个合适的UI界面信息承载对象。但实际上,这并不是苹果第一次探索材质在界面表现上的应用。

01

苹果材质设计演进的历史

在官方介绍视频“Meet Liquid Glass”中,设计师提到

“液态玻璃的设计基于过去的经验:

1)MacOS X的Aqua用户界面;

2)iOS 7的实时模糊效果;

3)iPhone X的流畅性;

4)灵动岛的灵活多用;

5)visionOS的沉浸式界面 。”

其中的Aqua用户界面,其实也是大量苹果用户在此次更新后怀念的对象。

苹果在 UI 材质设计上的探索,始终围绕着一个核心偏好:模拟现实世界中的光线与材质质感,让数字界面具备可触感与空间感。

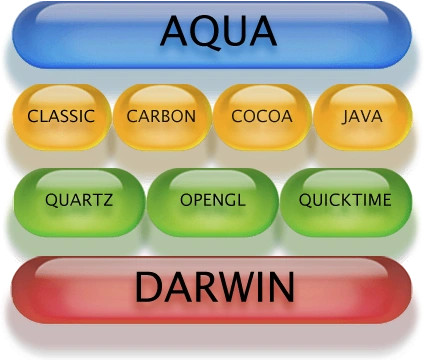

这一偏好最早体现在2000年随Mac OS X推出的Aqua界面中。“Aqua”在拉丁语中是水的意思,Steve Jobs这样形容Aqua:“it's liquid, one of the design goals was when you saw it you wanted to lick it(它是液体,其设计目标之一是让你看到它时就想舔它)”,因此这套UI的大量界面元素都变得圆润、半透明、有高光和立体阴影,UI交互也开始有动画响应,这标志着苹果正式将拟物设计(skeuomorphism)引入主流操作系统。

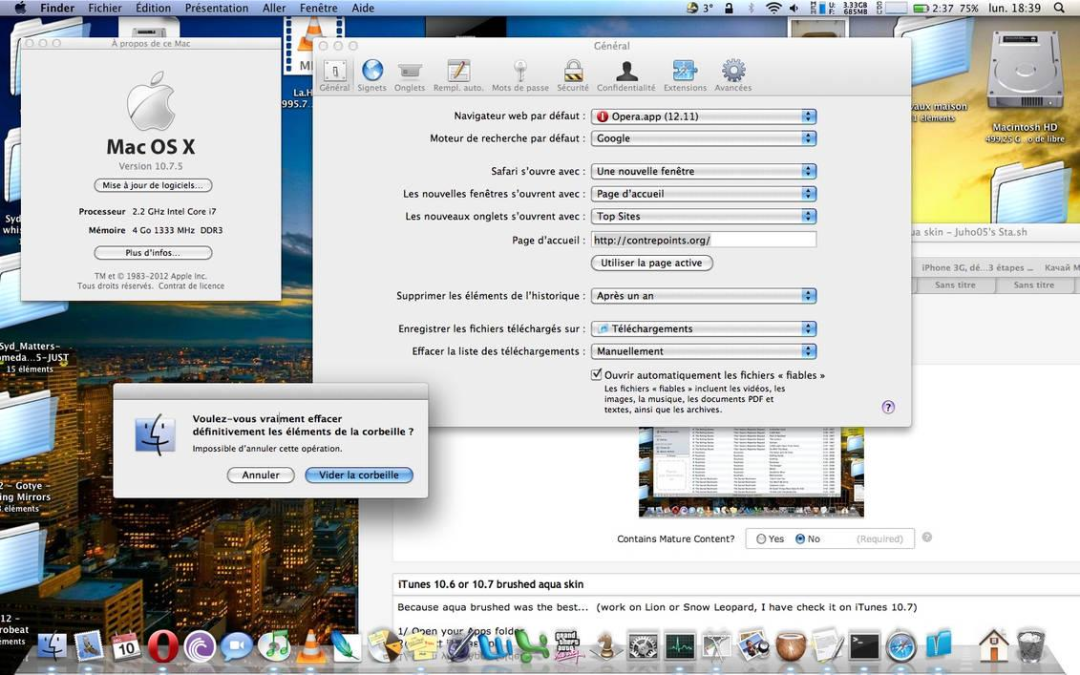

随着MacOS系统版本的迭代,Aqua风格下还出现了拉丝金属(Brushed Metal)的界面材质风格,这种拉丝金属质感适用于“具备现实世界设备比喻”的 app。无论是作为系统通用UI的Aqua风格元素,还是更适配硬件类App的Brushed Metal视觉变体,二者虽然风格不同,但都属于拟物化的美学体系。在视觉上,使用光影的UI在屏幕空间中更加醒目直观;在使用体验上,其运作方式与用户所期望和习惯的事物保持一致性。拟物化设计帮助用户从现实世界过渡到数字界面,有效降低了学习成本。

质感像液体或凝胶的Aqua按钮

拉丝金属风格的MacOS界面

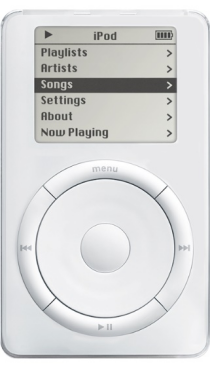

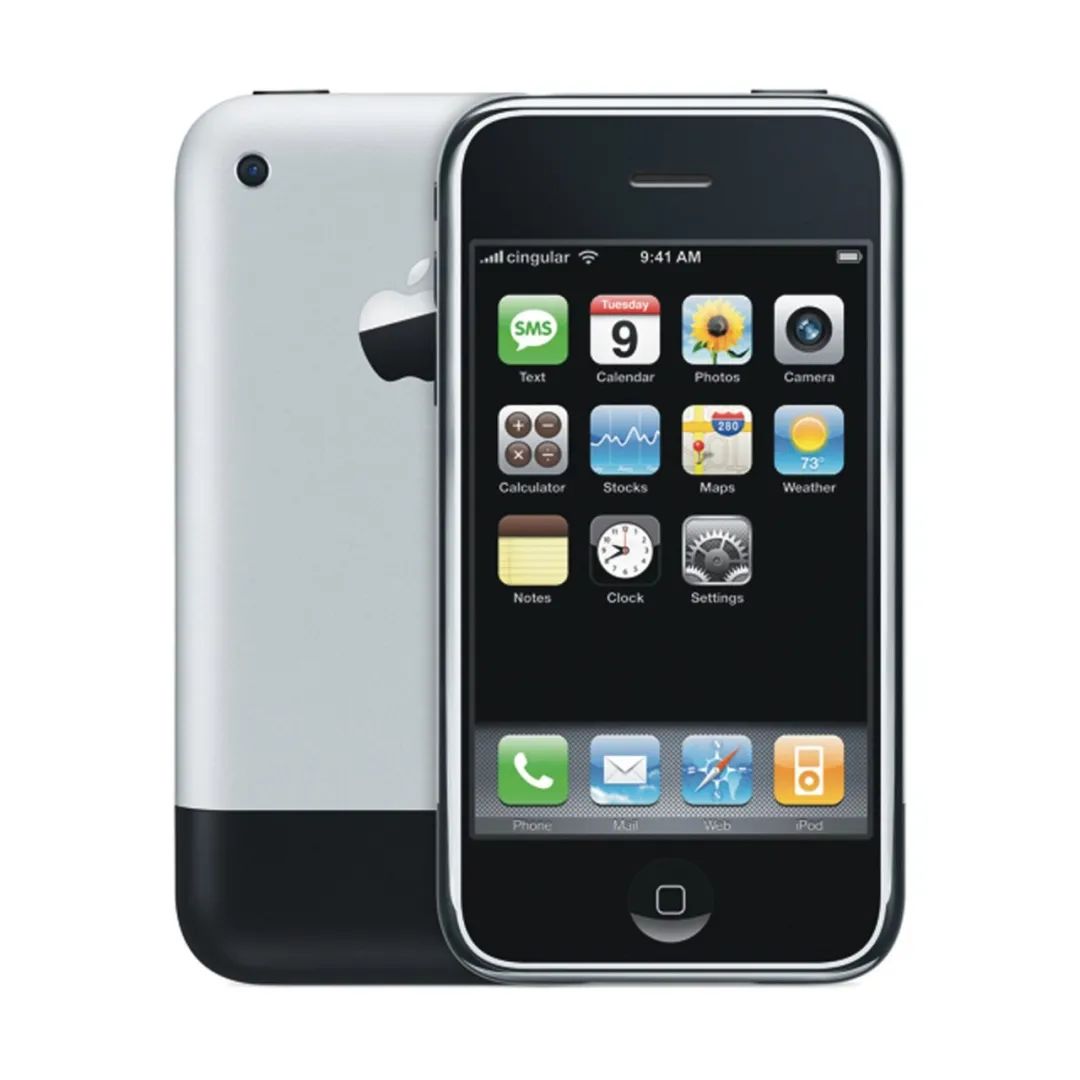

另一方面,苹果的UI材质风格变迁也与其硬件设计理念变化紧密相连。21世纪初的iMac与iPod广泛采用白色或半透明塑料材质,而Steve Jobs作为玻璃材质的推崇者,不仅推动了消费电子产品硬件屏幕从塑料走向玻璃,也将透明度、光泽、色彩等物理特征迁移到软件界面中,使软硬件达成统一的美学表达。2007年发布的iPhone与新一代iMac硬件开始大量出现金属与玻璃材质,这期间的UI也倾向于模仿物理材质的真实质感。

2002年发布的iPod二代

2007年发布的第一款iPhone

但是随着手机逐渐成为占据人眼时间最长的设备,用户逐渐熟悉触控操作,拟物化设计的限制也随之显露。拟物化界面长期依赖大量视觉资源,受彼时硬件条件限制,其性能成本较高,并且可扩展性差。与之相对的,扁平化风格基于简单的几何图形与统一配色,方便快速调整主题样式,具有灵活性与可复制性。

随着2013年iOS 7的发布,苹果开始走向扁平化的UI设计,2014年Yosemite的发布更是统一了Mac OS和iOS这种简洁的风格,UI设计更强调内容而非界面本身。但在这期间,苹果其实一直在对其用户界面进行一些调整,玻璃感并未彻底消失,而是通过实时模糊、半透明背景等方式保留下来,成为辅助信息层级表达的一种“隐性材质”。

Yosemite桌面(2014)

Big Sur桌面(2020)

Sonoma桌面(2023)

在这个网站可以体验历史Mac系统:https://infinitemac.org/

可以说,在苹果材质演进的过程中,玻璃既是一种物理材料的灵感来源,也是一条视觉语言中的暗线。

此次苹果推出的“液态玻璃”材质,不仅代表了苹果一直以来对真实感的追求,也承载了UI从二维平面迈向沉浸空间的愿景。

02

液态玻璃的动效逻辑与物理表达

近年来流行的玻璃拟态(Glassmorphism)界面趋势,结合半透明、模糊、边框和阴影来模拟玻璃质感,营造视觉层次,但缺少真实光照效果和流动感,属于二维美学。液态玻璃则呼应了新拟物化(Neumorphism)设计理念,它没有完全回到模拟隐喻的拟物化设计,而是融合了抽象性和半透明玻璃材质,再次强调了UI的深度和维度。

液态玻璃作为一种新型的表现材质,非常巧妙地利用了它的物理特性(光学特性、流动性)来表达自然的动态效果。它的视觉呈现主要通过透镜(Lensing)的方式,透明物体对光线的折射弯曲展示了它的存在、形态和动态表现,这让UI界面在视觉上增强了可触发性(clickable)。同时,这种设计理念符合自然世界的视觉经验,我们可以在实际体验中自然地联想到水滴的汇聚、流动、及其与光线的交互。

设备运动时可以看到细节拉满的动态效果

液态玻璃这种材质不仅是新拟物化设计的回归,它在保留材质表现力的同时还试图解决可定制性的问题。

早期的拟物化静态模拟真实物体界面,缺乏灵活性,相比之下,液态玻璃通过引入多层结构给应用提供了动态主题调节的可能。

在此之前,我们有必要了解一下visionOS UI的三层结构,即背景层、容器层、内容层。在混合现实空间中,背景层由透视的现实环境或完全沉浸式的数字环境组成;容器层则是漂浮在空间中装载内容的容器,也是运用到材质的一层;内容层包含所有的信息,多使用扁平化设计语言。

液态玻璃以visionOS为灵感,由多个分层组成,特别是分隔了UI层和内容层,每个分层会根据下方的内容动态调整,这允许每个控件根据不同的规则运行,同时保持了视觉上的凝聚力。

visionOS UI layers

Liquid glass layers

苹果在开发框架SwiftUI、UIKit和AppKit中添加了支持液态玻璃材质和行为的新API,并且在文档中详细地说明了开发人员可以定义的液态玻璃外观与动效属性。

例如,通过修改元素着色可以生成液态玻璃的彩色变体,这种质感变化的多样性都是以纯色填充为主导的扁平化设计难以实现的。

纯色填充

着色的液态玻璃,有着琉璃的效果

针对大量用户抱怨的内容可读性下降等问题,设计师其实都有纳入考虑,并且在视频和文档中反复强调了液态玻璃的应用限制条件。即一次显示少量控件,仅在最关键的元素如导航栏、标签栏、边栏等上套用,这些浮动元素往往会占用屏幕空间,特别是在小屏设备上显得压抑,而液态玻璃材质的半透属性可以很大程度上改善这种情况。

此外,苹果还提供了Display设置,用户可以选择开启或关闭模式来降低透明度和模糊效果、提升app前景和背景的对比度。

尽管目前版本仍然存在不少问题,但从设计思路来看,液态玻璃的核心目标不是单纯的材质美学升级,而是试图引入一种更具空间感和物理属性的交互方式。

03

液态玻璃如何重构用户与界面关系

苹果一直以来都力图实现更流畅、更强大、可扩展的跨设备设计,使用户在使用多个设备时依然有连贯的体验。

毫无疑问,液态玻璃的出现受到了AR发展趋势的驱动。

visionOS通过空间计算感知用户所处的环境空间,让界面无缝融入到真实世界中。在 visionOS 中,界面元素天然以分层、立体的方式存在,能够在空间中自由漂浮、排布,无需太多额外处理便能形成清晰的层级关系。

visionOS 图标

visionOS 窗口

然而,当这些设计语言迁移到 iPhone、iPad 等传统屏幕设备上时,设计师必须针对具体的尺寸、比例与使用方式进行大量微调,利用硬件屏幕给应用程序提供独特的空间,确保视觉与交互体验的一致性。比如,在实际设计中,小屏幕的信息展示空间有限,因此Apple Watch会保留更多扁平的界面设计;iOS的标签栏消失,但被保留在了屏幕尺寸更大的iPad上。

因此,液态玻璃并不是为单一平台量身定做的视觉样式,而是作为一整套跨平台的系统界面材料被整体构思与设计。

在这次更新中,苹果针对不同硬件设备的特性做了诸多优化:例如将许多关键的交互区域移至屏幕边缘,使其呈悬浮状态,使界面向屏幕外扩展;同时在曲率、尺寸和比例等细节上,与设备本身的边框曲线形成视觉呼应,也更符合用户手指的自然触碰轨迹,进一步强化了界面与硬件之间的融合感。

在日常使用中,用户可以通过液态玻璃与环境的微妙反应变化感知到一种前所未有的“界面质感”。当你滑动页面、轻触按钮时,它会产生轻微的镜面高光或凝胶弹性形变,像一层真正的材质在指尖下交互响应。这种反馈不再只是图形上的“动画效果”,而是一种有物理属性的互动语言,让用户直观地感受到:界面元素是“存在”的,而不仅仅是“显示”的。

Slider 滑块

Segmented control 切换栏

液态玻璃还会依据环境光线、滚动状态自动调整透明度与主题风格,赋予界面一定的“感知能力”。比如,在滚动底部带有图片背景的应用时,边缘的液态玻璃会即时变换颜色与模糊度,使其始终与环境视觉保持一致,强化“界面嵌入环境”的感知连贯性。

从最早的黑白位图图标到拟物化水滴和金属、再到扁平化的几何块面,再到如今可折射、可响应、可变形的液态玻璃,我们可以看到设计语言的物理属性日益丰富,与硬件设备深度融合。

用户不仅可以观察到其在外观上的光线折射和厚度变化,还能通过点触推动材质的流体形变,并且在其滚动时,底层内容在液态玻璃的掩映下产生真实的控件错觉,通过视差位移模拟材料深度。

液态玻璃已经跳跃出风格材质,成为了一种真实参与到界面空间的层级实体。可以说,液态玻璃或许是苹果找到的统一空间视觉的重要锚点,让用户在与二维屏幕交互时也能对界面元素与内容的位置产生空间感知。

此外,这一空间化设计思路,也体现在 iOS 26 对“空间照片”的更新支持上。iPhone现在也和Vision Pro一样支持把普通2D图像转换成空间场景,并设置为空间壁纸锁屏。这项功能与液态玻璃背后的理念一脉相承,都是在尝试模糊“屏幕内外”的边界。

04

结语

在Windows 11、Android 16坚持平面风格的同时,苹果逆流而上,用液态玻璃将材质带入空间视界。尽管当前的液态玻璃在测试版本中的表现是不尽如人意的,官方文档中考虑到的诸多问题没有在实际体验中得到很好的解决,不仅为普通用户的长期使用造成困扰,对于开发/设计者施加了诸多限制,还不具备对于有阅读障碍、ADHD、老年人等不同群体的包容性。

液态玻璃不仅是一种新的视觉材质,更是一次对数字界面如何表现运动、空间关系、控件引导的深层次重构。从某种意义上讲,这次更新更像是一种空间美学的实验,当所有操作系统和硬件设备都在追求智能、触感、空间感的数字设计时,苹果从材质出发,试图把玻璃的特性变成系统逻辑的一部分,和硬件、交互、生态共同演化。

如何平衡液态玻璃本身清透的材质特性和用户可读性之间的冲突,还需要苹果结合这次的用户测试反馈进一步调整,这块“玻璃”还需要时间的打磨,才能真正做到“Make something purely digital feel natural and alive”。

【免责声明】

1. 标注“来源”的内容版权归原权利人所有;

2. 原创内容转载须注明来源“”并附链接,禁止篡改/商用,未经允许不得转载;

3. 转载内容二次传播时必须标注原始出处,不得提及本公众号为来源,其观点/准确性由原作者负责;

4. 使用互联网素材的,如涉版权异议,请及时联系我们处理。